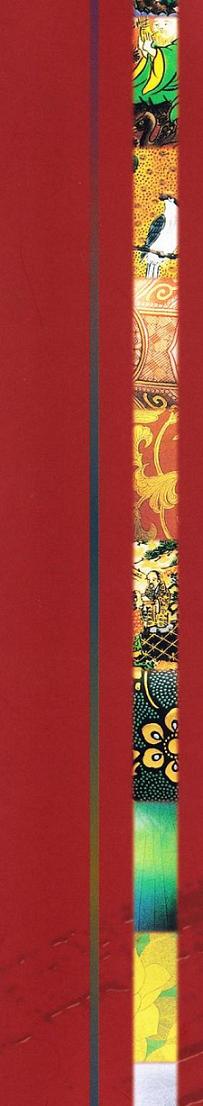

江戸末期より続く蛭川町九谷 錦盛の窯 西長峰窯

陶道 西 長峰窯とは 錦盛の窯

九谷焼は、三百数十年前に、現在の石川県加賀市山中町の奥地にある「九谷」というところで焼かれたのが始まりです。

以来、先人たちの並々ならぬご苦労のお陰によって今日に至り、その名は広く知られています。

私の祖父、西長作(初代、長峰)は、明治二十四年に現在の小松市に生まれました。そして十代の若い頃に、師匠である阿手与太郎氏の門弟となり、造形・図案・色の調合などの基礎を学び、その後独立し段々と独自の道を開いていきました。

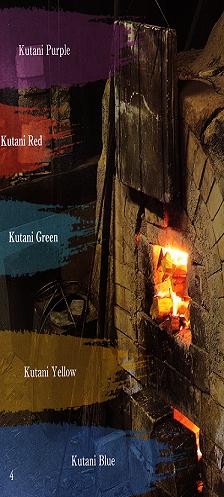

特に大正末より、弟、太吉たちと共に九谷で初めての絵付け法である「盛絵」を置物に取り入れ開発、研究を続けました。幸い、九谷の置物にこの技法が非常によく合い、以後この盛絵が主流となっていきました。

二代目長峰は先代より諸々の技法を学び、先代を助け、共に多くの弟子たちを養成し、長峰窯の基礎を固めていきました。

現代の三代目長峰はこの伝統を大切に守り、そして新しい感覚を求めながら取り組んでおります。

九谷焼が天職と信じ、常に皆様に喜んで頂けることを心がけて創作していきたいと思います。

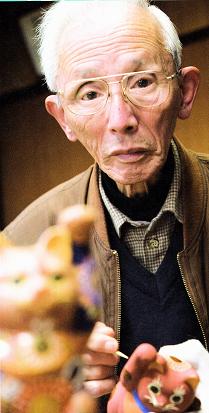

でこもり職人 西外茂治 盛絵の技法

|

「盛というのは、大正の終わり頃に京都の技術が蛭川に入ってきたもの。これを何とか生かされないかというので置物につけてみたところ、これが当たったわけや。」 |

昭和6年生まれ。 この道55年の大ベテラン。 伝統の盛技法を伝える長老。 |

品物について

かえる

-

かえるは古代より長命、魔よけや月の神として世界中で親しまれてきました。

わが国でも、江戸時代には火災ややけどを防ぐ お守りとされてきましたが、最近では「無事かえる」という語呂あわせで交通安全や旅の安全のお守りとして喜ばれています。

旅先や外出先の安全を願って玄関などに飾っていただければ安心しておでかけになれます。 - 交通安全 招福 魔よけ 旅行安全 やけど防止 火の用心 厄除け 飛躍

金魚

-

今から二千年前、中国南部にて野生のフナの中から赤い品種のものが生まれたのが金魚の起源とされています。

日本へは十六世紀初期に渡来し大和郡山で量産が始まったといわれています。

江戸時代には庶民に広まり鑑賞用として親しまれるようになりました。

中国では金魚を「チュンユイ」と発音します。これは「お金が余る」と同じ発音なので裕福を意味し、とても演技のよい鑑賞魚として珍重されています。

おじぞう

-

お地蔵さまは昔から全国各地にあり庶民から親しまれ根強く進行されてきました。

一般大衆の苦しみを救い子どもの安全を守ったり病気を治してくれるなどさまざまなご利益があります。

丸くて柔和なお顔の愛くるしい姿を身近に飾って様々な厄除けやお子様の安全を祈願するのに最適な置物です。

穀米成熟 神明加護 証大菩薩

ねこ

-

昔から猫はただならぬ霊力を持つといわれています。招き猫の形はさまざまありますが、右手は「お金」を、左手は「お客」を招くといわれています。

家内にも福を呼ぶ存在です。

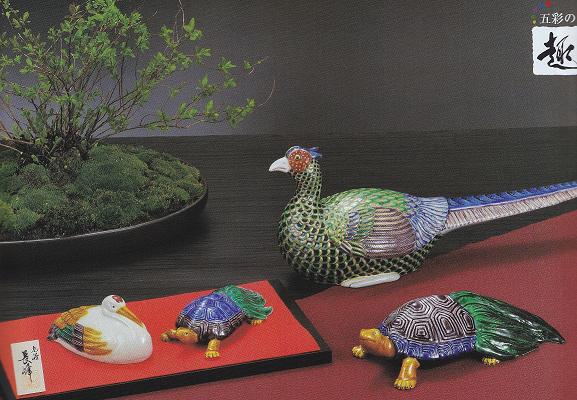

その他の商品

ご婚礼・長寿・還暦のお祝い品季節の節句品

干支置物

獅子

ほか